![]() 【發社系出發!國際原住民族移地教學前進菲律賓】

【發社系出發!國際原住民族移地教學前進菲律賓】

7月26日,由 Wasiq Silan 老師帶領的「國際原住民族發展實務」課程正式啟程!兩組共6位同學前往菲律賓伊富高地區,展開為期多日的海外移地學習任務。

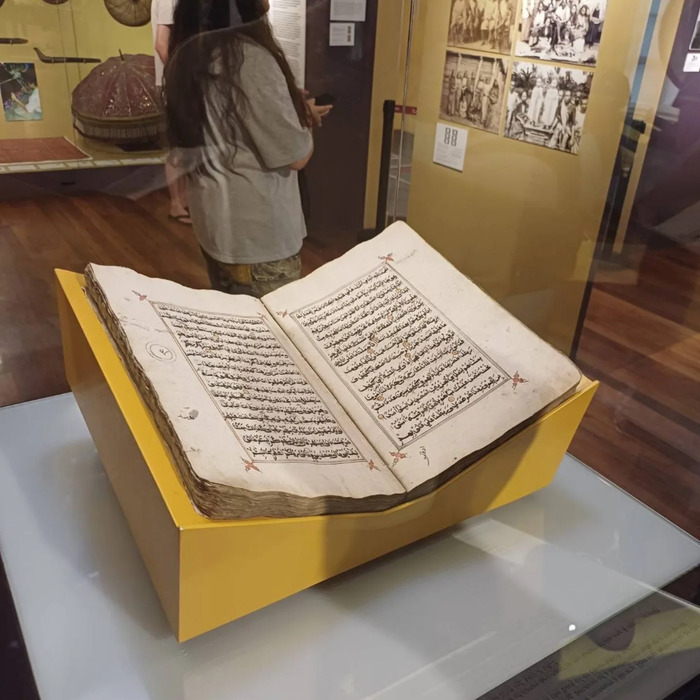

團隊於7月26日抵達馬尼拉後,立刻展開文化探索行程,首站走訪當地博物館,透過參訪深入了解菲律賓歷史脈絡與文化背景,為即將展開的伊富高實地交流打下文化理解的基礎。

![]() 下一站,伊富高——原民文化、社區互動與世界遺產梯田等著我們!

下一站,伊富高——原民文化、社區互動與世界遺產梯田等著我們!

東華大學民族發展與社會工作學系 移地學習日誌 2025/7/26

今天參訪了幾個不同領域的展覽,包括人類學、自然生態與海洋生態,讓我收穫滿滿。透過這些展覽,我開始發現菲律賓的文化與自然環境之間有著密不可分的關係。從宗教信仰、埋葬習俗、動植物保育,到原住民的生活智慧,都展現出這個國家文化的多元與豐富。

一開始,三位講者介紹了菲律賓多元的族群組成,包括原住民族群、伊斯蘭教社群,在Bisaya(維薩亞斯群島)有宗教多元的地區分布,包括為Lumad非天主教非伊斯蘭的原住民族、Bisaya。

在人類學博物館展示了許多宗教儀式中會使用到的物件,例如祈禱柱、祈禱毯放古蘭經的櫃子,以及多妻制家庭中共食時使用的餐具。這些看似日常的生活用品,實際上都承載著宗教與文化意涵,讓我深刻感受到信仰早已深植於他們的生活細節之中。其中最讓我印象深刻的,是關於「甕葬」和二次葬文化的展覽。我們有看到一個骨罐上刻有划船的浮雕,象徵靈魂橫渡至另一個世界。

這樣的觀念讓我聯想到台灣的排灣族與魯凱族,他們也擁有對祖靈的敬畏與圖騰文化,例如百步蛇的信仰,以及祖靈屋的建造。這些儀式與象徵,都是對死後世界的一種信念與尊重。相較之下,現代社會對於死亡與靈魂的想像似乎逐漸式微,也讓我反思,這些傳統文化其實非常值得我們重新認識與珍惜。

自然歷史博物館,食猿鵰的自然保育的部分也讓我深受感動。食猿鵰是一夫一妻、育雛期長的猛禽,目前已瀕臨絕種;還有民都洛侏儒水牛(侏儒水牛)與穿山甲,也因人類活動而數量驟減。這讓我聯想到台灣的石虎與台灣黑熊,也同樣面臨棲地破壞與人類干擾的壓力。雖然這些動物平時不容易被我們看見,但牠們其實是生態系中不可或缺的一環——牠們的消失,會連帶影響整個自然環境的穩定與平衡。

在參觀過程中,我還注意到一件與台灣排灣族服飾極為相似的展品,這引發我一個好奇的念頭:菲律賓的原住民族與台灣的原住民族之間,是否有某種文化上的淵源與連結?也許是地理、歷史、語言或信仰的交會,使兩地文化在某些面向上產生相似之處。這也讓我思考,族群的信仰,有時會影響他們是否被認定為「原住民族」如同我上面所說的在Bisaya的Lumad族。

總結來說,我們在台灣習慣以血統來證明自己是否為原住民族,而在菲律賓則不是這樣。他們則以像是宗教信仰來區分這樣子迥異的給身份方式,可看出來國家政策的不同,顯現每個國家在族群認同與政策上的差異,也反映出各自社會文化背景與歷史發展的不同。

—————————————————

撰寫/照片提供:發社三 徐惠瑄|發社二 Canglah陳曉文

指導老師:Wasiq 高怡安 助理教授