發社動態

發社榮譽榜

發社影響力

面對極端氣候成為日常,災後重建與防救災不只是工程問題,更是關乎社區、文化與人如何一起走過災難的課題。

東華大學發社系舉辦《災後重建與防救災論壇》,邀集政策、學界、社會工作實務者與在地團體,從原住民族視角與社工專業出發,共同思考花東原鄉的韌性未來。論壇中,發社系學生完成防災士授證,從課堂學習走向實際行動,展現「學術 × 實務 × 在地」的行動教育精神。📍一起關心災後的現在,也一起想像更有韌性的未來。

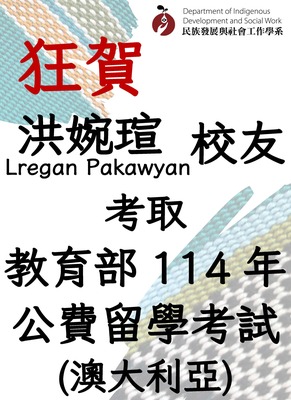

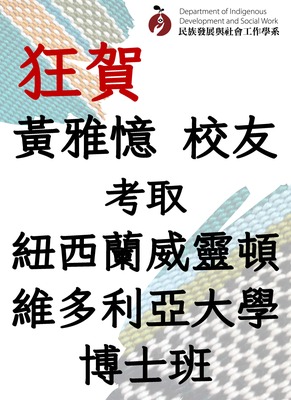

為深化國際原住民族教育交流,東華大學發社系教師團隊前往紐西蘭,拜訪威靈頓大學毛利學院,深入交流原住民族教育、文化空間與永續發展的實踐經驗。此次參訪不僅拓展教學與研究視野,也見證發社系校友走向國際學術舞台的成長軌跡。

發社系持續打造從在地出發、連結世界的學習路徑,培養關心族群、文化與公共議題的原住民族事務人才。邀請你一起認識發社系,走向更寬廣的世界 🌱

11月25日「東南亞族群社會與南島想像」課程結合「發社系原住民族講座」邀請長期關注東南亞社會族群議題的王麗蘭老師,分享她多年參與移民社群、語言推廣與社區倡議的經驗,帶領我們思考:在多元社會中,「在地」究竟由誰定義?又如何共同形塑?

講座從「誰是新住民?」出發,帶領同學認識這個在政策脈絡下形成、內部高度多元的族群,並透過生命故事展現新住民在台灣的生活、文化與位置,讓同學看見日常中其實不遠的東南亞身影,也促發許多人回應自己的家庭記憶。透過敘事,我們學習理解、連結,讓多元文化不只停留在概念,而是真正進入生活。

學術研究成果

|

你所認識的登山,是「挑戰自我」?還是「征服自然」? ★為什麼人類會想爬到世界最高的山? 這篇文章不僅是一篇記錄一邊走一扁、一邊喘的遊記,更深度書寫下了一路上的看見、關於山、關於文化、關於人的深刻觀察。 |

|

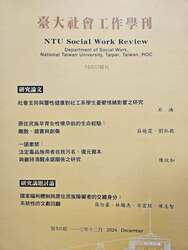

臺大社會工作學刊(TSSCI期刊)第50期

2025-01-21

由國立臺灣大學社會工作學系出版的《臺大社會工作學刊》是台灣社會工作與社會福利學界的頂尖期刊,並自2010年起連續榮獲國科會收錄於TSSCI資課庫期刊名單當中,亦是國科會的期刊研究中,社工與社福學門中被引用次數最高的刊物。 於2024年12月出版的《臺大社會工作學刊》第50期中,本系莊曉霞教授的研究論文〈原住民族早育女性懷孕前的生命經驗:離散、錯置與創傷〉(與劉弘毅合著)、日宏煜副教授的研究議題討論〈國家福利體制與原住民族障礙者的交織身分:系統性的文獻回顧〉(與張恒豪、林駿杰、陳美智等合著)的研究論文皆獲收錄其中。 |

|

日宏煜副教授研究團隊開發專為太魯閣族設計的結核病自我篩檢和衛教的Line機器人

2025-01-21

「魔莎婆的家」是第一款為太魯閣族設計的結核病自我篩檢和衛教的Line機器人。 2023年本系日宏煜副教授研究室接受疾病管制署委託,研發太魯閣族結核病的防治工具。研究團隊和秀林鄉與萬榮鄉衛生所合作,收集37位太魯閣族結核病完治個案、11位都治關懷員及6位醫事人員對結核病的疾病敍事,並分析這些報導人對結核病的疾病解釋模式後,選擇開發了這一款LineBot |

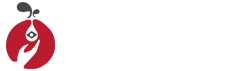

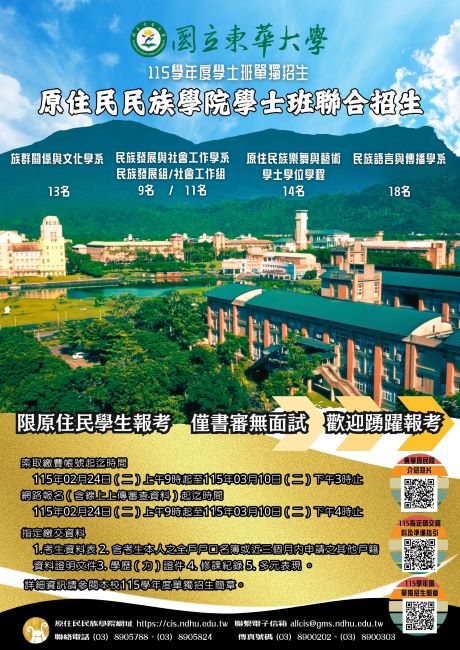

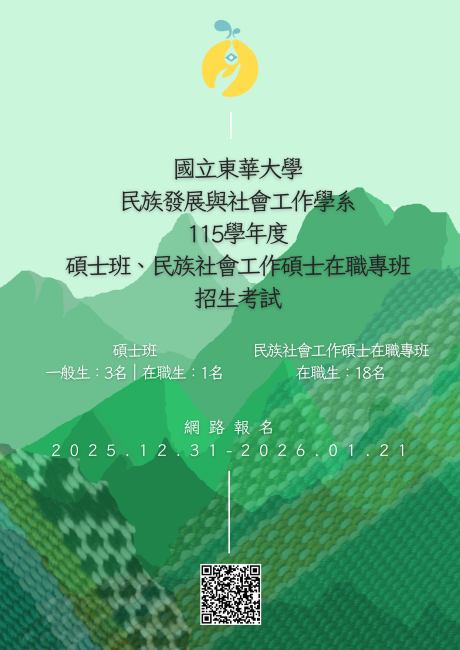

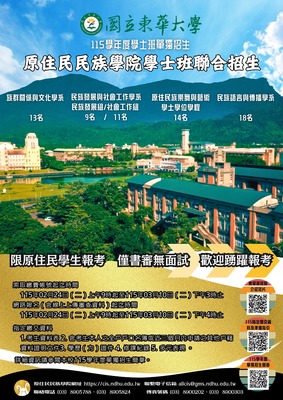

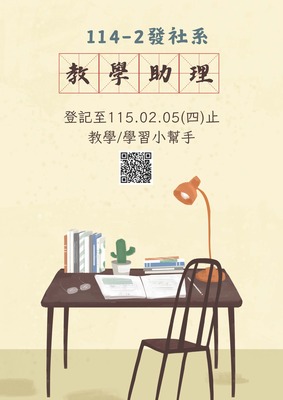

發社活動海報

映像發社

|

|

...

|

|

|

...

|