【教學現場】113-1公共管理-Sakul(撒固兒)部落參訪(學士班課程)

「公共管理」,一門教導大家如何管理公共事務的學問,然而,同一套管理制度,並非放諸四海皆可適用,因此,除了閱讀經典,我們更需要走出教室。

在學習如何管理之前,我們必須要先了解該地區每一個不同歷史文化、族群、政治、環境等脈絡,並且盤點所擁有的資源、面臨的困境與挑戰,才能進一步擬定適合的管理策略。

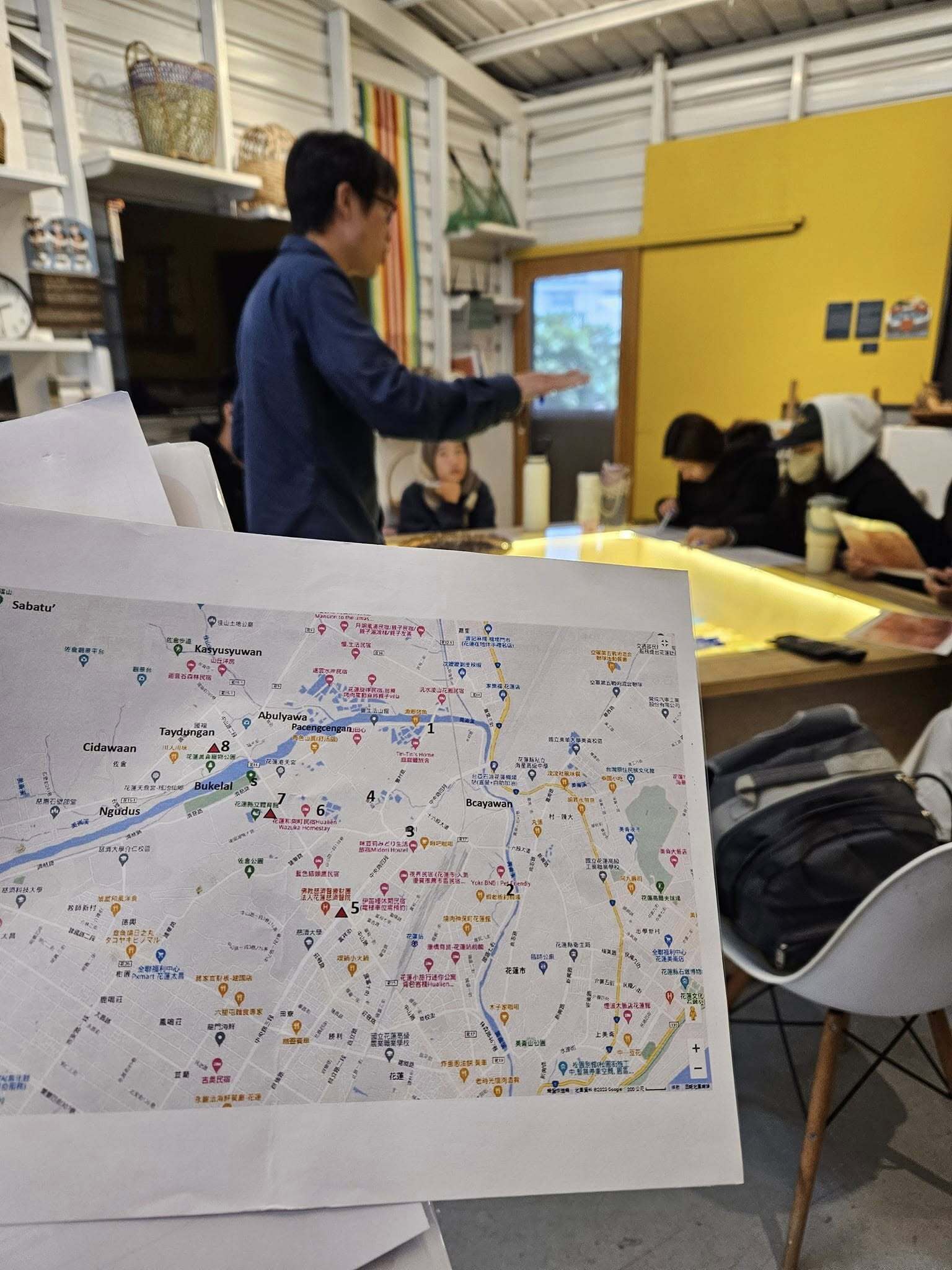

本學期由高怡安Wasiq Silan老師所教授的「公共管理」,帶領學生來到了鄰近的Sakul部落,讓同學從Sakul在地的在地照顧模式與經驗中,看見部落在同一套「管理」模式之下,可能面臨的窘境;同時也學習如何從部落及族人的視角出發,發展出一套適合在地的管理策略。

(以下內容取自本系高怡安Wasiq Silan助理教授Facebook)

|Sakul部落參訪見學|

民族發展與社 會工作兩者在實踐場域是同一件事,社工不可能離開發展與政策,而民族發展說到底也是一種助人的工作。國家視角的主權與軍備安全,對照部落文化主權與鑲嵌在生態中的韌性安全,到底應該怎麼抽絲剝繭?

會工作兩者在實踐場域是同一件事,社工不可能離開發展與政策,而民族發展說到底也是一種助人的工作。國家視角的主權與軍備安全,對照部落文化主權與鑲嵌在生態中的韌性安全,到底應該怎麼抽絲剝繭?

很高興今天帶民發的同學來 Sakul 部落來實際走一遍學習。謝謝 Luma'80今天接納我們,帶我們走入古今的奇萊平原以及當代的部落期望與挑戰。

113-1 公共管理

思考安全與主權: Sakul部落發展在地照顧模式的實作經驗與省思

原住民族委員會主導的文化健康站政策,被寄望能深度貼合原住民族的文化經驗,並在推動邏輯上抵抗主流長照觀點。然而,檢視現行政策的實踐情況,以撒固兒部落的文化健康站為例,其工作者在經營日常運作時,常與部落長者的生活經驗產生衝突與斷裂。這些落差迫使部落工作者需要在國家與部落之間來回穿梭,透過轉譯、修補與抵抗等行動,嘗試建立符合撒固兒部落文化脈絡的在地照顧模式。本研究從文化健康站經營實踐的經驗切入,聚焦探討文化健康站是受到哪些國家的制度性串連得以實施,以及工作者產生經驗斷裂的成因為何。研究進一步分析工作者如何在制度框架中穿梭,如何跟專家知識協商,如何以文化健康站為平台,透過日常的行動重新解析與學習何謂撒固兒部落的知識與文化脈胳,讓文化照顧成為能面質國家權力和顧及部落人情義理的銜接過程。

參訪撒固兒部落的目的在於了解文化照顧的實踐現況,特別是當地工作者如何在國家政策的推行與部落文化主權的維護之間進行協商與修補,並探索其在此過程中面臨的挑戰與因應策略。透過實地走訪,希望同學能理解部落族人如何以文化健康站為平台,實踐建構符合自身文化脈絡的照顧模式,並理解他們在轉譯國家政策時的調整與抵抗策略。此次參訪同時也了解部落的文化地景與脈絡,從文化地景的視角出發,看待長者的生活經驗如何融入並形塑照顧模式。

講師:王信翰、黃洄

課程:東華大學民族發展與社會工作系 113-1 公共管理