【教學現場】114-1國際原住民族發展實務|從土地到市場,誰在承擔重量?

![]() 【從土地到市場,誰在承擔重量?】

【從土地到市場,誰在承擔重量?】

在對伊富高的環境、文化有充分的認識後,團隊開始展開正式的訪談工作。經濟組成員訪談到一位曾經在馬尼拉求學並返鄉服務的當地觀光局職員Olmigy,讓同學感受到伊富高當地農業與經濟的壓力,主要源自於人力流失,以及銷售過程中層層的剝削。

當地的農業經濟,從勞動力到市場制度,處處透露著結構性的失衡,「最努力的那群人,拿得最少」從田裡的勞動到市場的制度,那些看似日常的辛苦,其實背後藏著太多結構性的難題。

2025年7月30日|東華大學民族發展與社會工作學系 伊富高田野日誌

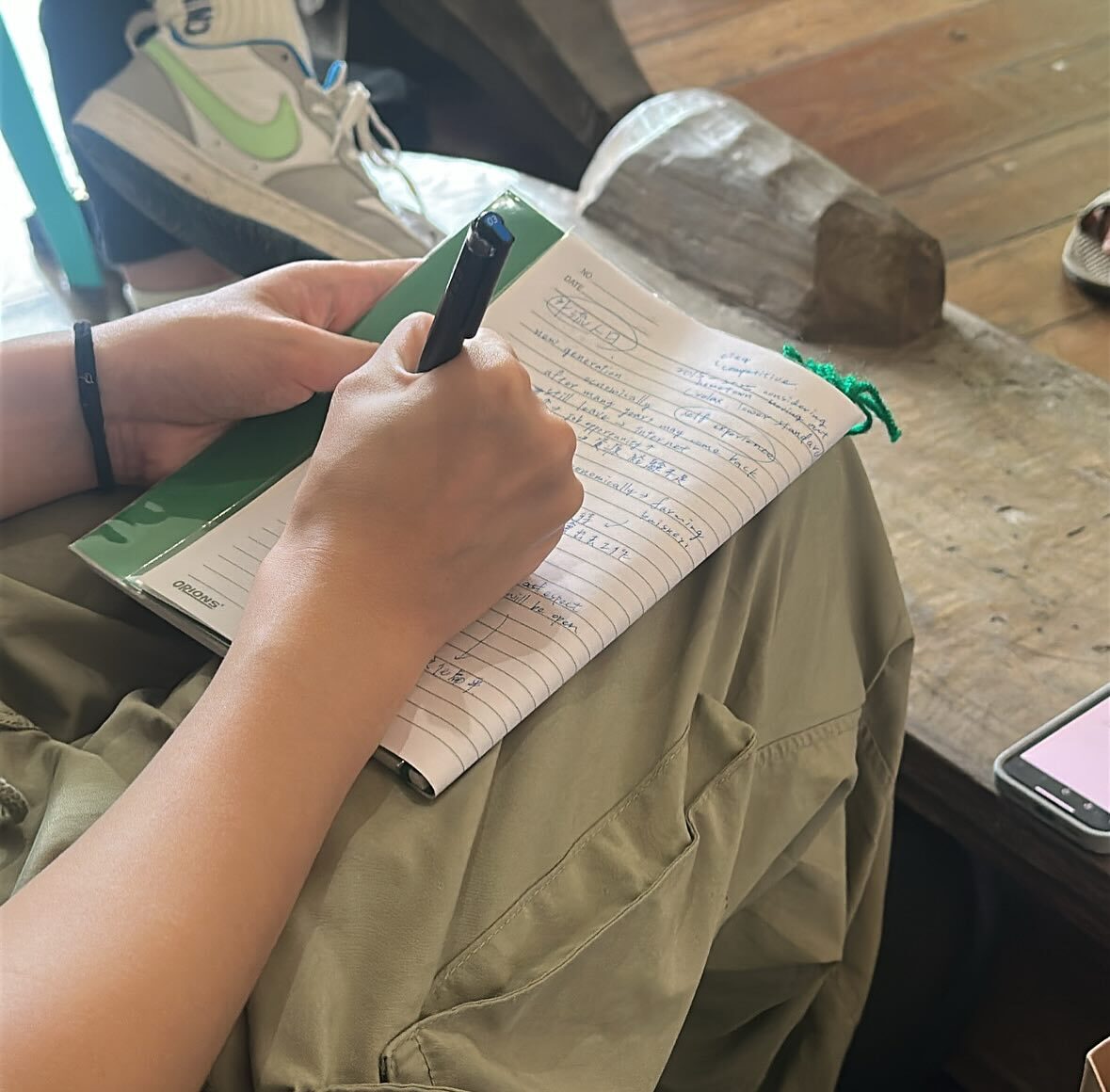

今天早上8:50左右,我們出發前往Iped Center 展開第一場正式訪談。我們這次移地研究實習有分環境、土地、經濟三個組別分別訪談在地社區。我們是經濟組,第一位訪談的是觀光局的職員 Olmigy,他談的很直接,不拐彎抹角,讓我第一次這麼具體感受到他對於當地農業與經濟的壓力。他是一位在菲律賓擔任導遊的在地大哥,曾在馬尼拉讀大學,後來因思念家鄉與希望回饋家鄉,選擇回到伊富高,把所學知識帶回來幫助當地。他分享,當志工雖然能維持日常生活所需,但若要養家或追求更多收入,仍多會選擇前往大城市工作。他自己也正在思考,未來是否再度回到城市發展。

他說現在最大的問題是人力不足,農民除了要種田,還得自己想辦法處理運輸。沒有人力、沒資源,就只能花錢請司機載農作物下山。聽他說著這些,腦中浮現的畫面不是政策、也不是產量,而是老人扛著農作物努力把東西推出去的畫面。真的覺得,「沒人」是一切斷裂的起點。

除了沒人以外,中盤商也是很大的挑戰。中盤商的價格變動大,農民實際賺到的很少。雖然中盤商有好處,像是可以幫忙運送商品,但壞處也很明顯,就是價錢常被炒高,農民反而被剝削,還難以掌控。聽到他說:「我們不需要中盤商,因為他們不想要中盤商把利潤提高。」我心裡其實有點震驚。因為我過去一直以為,只要願意努力、跳過剝削就能改善,但其實根本問題不是願不願意,而是有沒有能力扛下來。那種無力感,是制度卡住的結果。中盤商價格有設定「收購上限」,這本來是為了讓市場穩定,可是農民根本連成本都不夠支付,收益幾乎看不到。他說買方只能服從價格,這讓我想到,如果制度本身就不公平,底層的人其實根本沒得選。

Olmigy認為應該從限制中盤商價格、教育農民了解市場與權益著手。但也坦言這很困難,因為中盤商很多都已經是非法操作,根本難以控制。我當下心裡突然有種感覺:知識其實真的是一種力量,當農民知道自己的權益,或許才有機會去改變什麼。

最後他重申,當地的高山農作物是銷到低地市場的,農民、也就是最弱勢的那群人,產出最多卻賺得最少。這個鏈條上,中盤商抽最多,農民看得到卻吃不到。那種「做最多但拿最少」的現實,真的讓人很心酸。

上面Olmigy整個高山經濟的結構,還有他遇到的挑戰,他是比較鉅觀的角度。

--------------------------------------

撰寫/照片提供:民發社二 余承瑋 |民發社二 黃雅麗

指導老師:Wasiq 高怡安 助理教授